Communauté de Communes des Deux Vallées

Type of resources

Topics

Keywords

Contact for the resource

Provided by

Years

Representation types

Update frequencies

status

-

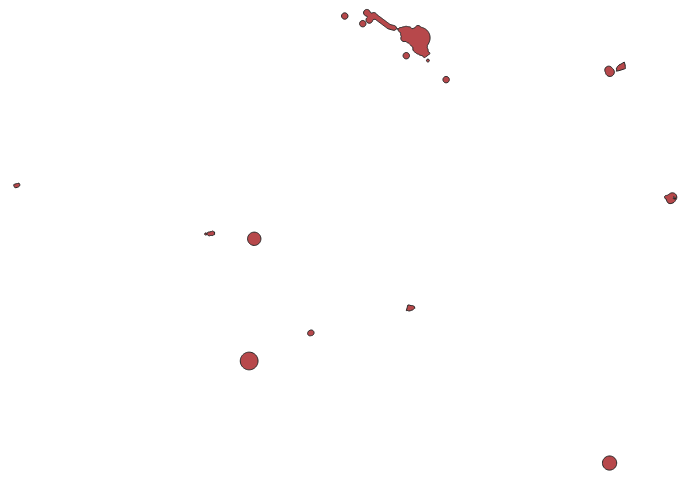

Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, elles sont instituées, par un ou plusieurs actes, au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, ou de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général. La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont une mission régalienne de l'État qui doit les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique concernées sont celles définies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et leurs annexes. Les servitudes instituées par l'article L. 2223-5 du code général des collectivités territoriales au voisinage des cimetières (INT1) s'étendent dans un rayon de 100 mètres autour des nouveaux cimetières transférés hors des communes. Dans ce rayon : - nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuser aucun puits; - les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés ni augmentés sans autorisation; - les puits peuvent, après visite contradictoire d'experts, être comblés par arrêté du préfet à la demande du maire. Cette servitude n'a pas pour effet de rendre les terrains compris dans ce rayon inconstructibles mais seulement d'imposer l'obtention d'une autorisation préalable délivrée par le maire en application de l'article R. 425-13 du code de l'urbanisme. Conformément à l'article R. 425-13, lorsque le projet porte sur une construction située à moins de 100 mètres d'un cimetière transféré, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 2223-5 du code général des collectivités territoriales dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du maire, si celui-ci n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis. Cette servitude est uniquement présente sur 2 communes du Pays Compiègnois à savoir Remy et Tracy-le-Mont en l'état actuel des connaissances du Service de l'Information Géographique.

-

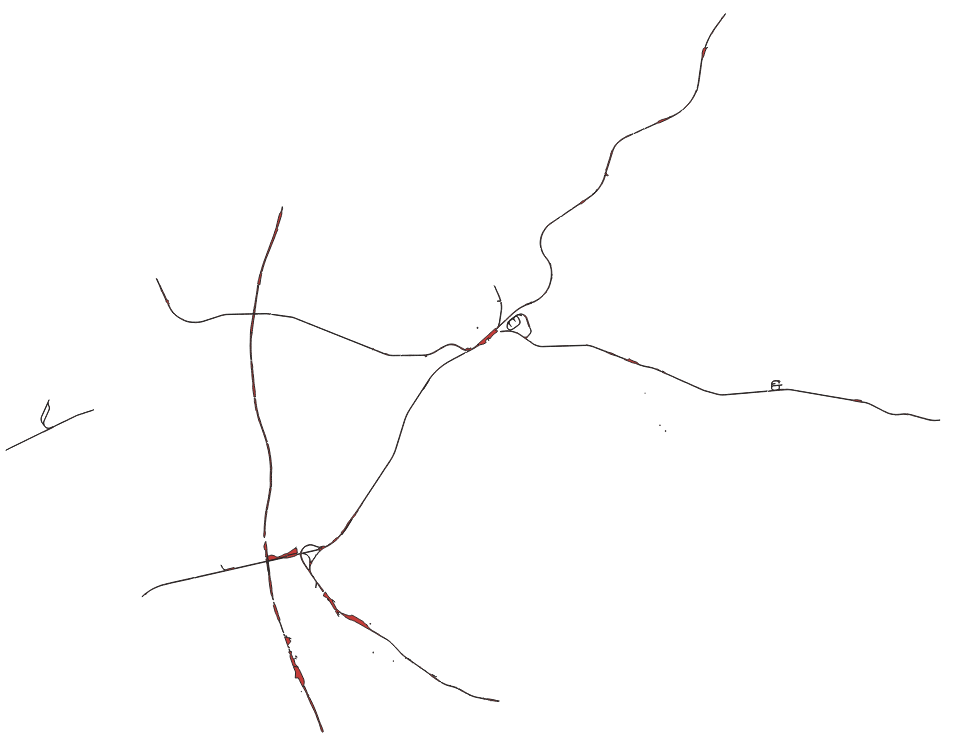

Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, elles sont instituées, par un ou plusieurs actes, au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, ou de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général. La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont une mission régalienne de l'État qui doit les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique concernées sont celles définies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et leurs annexes. L’alignement (EL7) est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un arrêté d’alignement individuel. Il constitue, pour l’autorité en charge de la voirie concernée, un moyen de protection contre les empiétements des propriétés riveraines. Les servitudes d'utilité publique sont issues du plan d'alignement. Celui-ci permet de modifier l'assiette des voies publiques par déplacement des limites préexistantes et constitue de ce fait un moyen juridique d’élargissement et de modernisation des voies publiques. L'alignement individuel ne peut, quant à lui, que reconnaître la limite du domaine public routier par rapport aux propriétés riveraines. Les arrêtés d'alignement, qui sont des actes purement déclaratifs et non créateurs de droits, sont délivrés conformément au plan d'alignement s'il en existe un, ou dans le cas contraire, à la limite de fait de la voie. Le plan d'alignement entraîne des conséquences différentes selon que les propriétés sont bâties ou non. Pour les terrains non bâtis, le plan attribue, dès sa publication, la propriété à la collectivité propriétaire de la voie. Les parcelles de terrains non bâtis sont ainsi immédiatement classées dans le domaine public de la collectivité propriétaire de la voie. Lors du transfert de propriété, l'indemnité est, à défaut d'accord amiable, fixée et payée comme en matière d'expropriation. ServPour les terrains bâtis, le sol des propriétés bâties sera attribué dès la destruction du bâtiment. Elles sont en outre frappées d'une servitude de reculement qui suppose pour le propriétaire : • l'interdiction de procéder, sur la partie frappée d'alignement, à l'édification de toute construction nouvelle (servitude non edificandi). Toutefois, des règles particulières relatives aux saillies, c'est à dire certaines parties décoratives ou utilitaires de l'immeuble riverain de la voie publique, sont prévues dans des arrêtés portant règlement de voirie pris par le préfet, le président du conseil général ou le maire, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale. Ces arrêtés fixent les dimensions maximales des saillies autorisées. • l'interdiction d'effectuer tout travail confortatif sur les bâtiments frappés d'alignement (servitude non confortandi). Cette interdiction ne s'applique pas s'il s'agit d'un immeuble classé parmi les monuments historiques. Les propriétaires riverains des voies du domaine public routier ont une priorité pour l'acquisition des parcelles situées au droit de leur propriété et déclassées par suite d'un changement de tracé de ces voies, de l'ouverture d'une voie nouvelle ou d'une modification de l'alignement. Le prix de cession est estimé, à défaut d'accord amiable, comme en matière d'expropriation. Cette servitude est souvent intégrée comme une prescription d'alignement dans les documents d'urbanisme car elle n'apparaît pas dans la liste des SUP jointe au document. Si tel est le cas, il ne figure donc pas dans la donnée SUP mais dans la donnée des prescriptions du document en question. Les servitudes d'alignement des routes nationales et départementales inscrites par l'Etat ou le Conseil Général sont intégrées en fonction des informations transmises par ces organismes. Certaines SUP peuvent donc manquer dans ce lot de données.

-

Enveloppes des zonages liées aux servitudes de la catégorie PM3 (Prévention risques technologiques). Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, elles sont instituées, par un ou plusieurs actes, au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, ou de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général. La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont une mission régalienne de l'État qui doit les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique concernées sont celles définies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et leurs annexes.

-

Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, elles sont instituées, par un ou plusieurs actes, au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, ou de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général. La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont une mission régalienne de l'État qui doit les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique concernées sont celles définies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et leurs annexes. Il s'agit de deux catégories de servitudes (i4 : servitude au voisinage d'une ligne électrique aérienne ou souterraine) instituées par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie. a) Les servitudes prévues aux alinéas 1°, 2°, 3° et 4° de l’article 12 concernant toutes les distributions d'énergie électrique : - servitude d’ancrage permettant d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, - servitude de surplomb permettant de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées, - servitude de passage ou d’appui permettant d'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes, - servitude d’élagage et d’abattage d’arbres permettant de couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages. Il s'agit de servitudes n'entraînant aucune dépossession du propriétaire qui conserve le droit de démolir, réparer, surélever, de clore ou de bâtir, sous réserve de prévenir le concessionnaire un mois avant de démarrer les travaux. b) Les périmètres instaurés en application de l’article 12 bis de part et d’autre d'une ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts et à l’intérieur desquels : - sont interdits : • des bâtiments à usage d'habitation, • des aires d'accueil des gens du voyage, • certaines catégories d’établissements recevant du public : structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées, hôtels et structures d'hébergement, établissements d'enseignement, colonies de vacances, établissements sanitaires, établissements pénitentiaires, établissements de plein air. - peuvent être interdits ou soumis à prescriptions : • d’autres catégories d'établissements recevant du public, • des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et fabriquant, utilisant ou stockant des substances comburantes, explosibles, inflammables ou combustibles, sans toutefois qu’il puisse être fait obstacle à des travaux d’adaptation, de réfection ou d’extension de l’existant sous réserve néanmoins de ne pas augmenter la capacité d’accueil d’habitants dans le périmètre des servitudes. Cette donnée est en cours de constitution, et contient à ce jour uniquement la servitude sur le réseau RTE (la partie généalogie de la donnée précise les conditions de constitution de l'assiette pour ce réseau).

-

Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, elles sont instituées, par un ou plusieurs actes, au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, ou de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général. La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont une mission régalienne de l'État qui doit les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique concernées sont celles définies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et leurs annexes. Il s’agit ici de la servitude relative au transport de gaz naturel énumérée à l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, ainsi qu'à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, et plus particulièrement : - de la servitude d'abattage d'arbres dont le titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel peut faire usage lors de la pose de canalisations , - et de la servitude de passage permettant d'établir à demeure des canalisations souterraines sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes. Ces servitudes s'entendent sans dépossession de propriété : le propriétaire conserve le droit de démolir, réparer, surélever, de clore ou de bâtir, sous réserve de prévenir le concessionnaire un mois avant de démarrer les travaux. L'arrêté préfectoral du 12 février 2018 institut cette servitude autour des canalisations de transport de gaz naturel de GRTgaz sur le département de l'Oise en lien avec le danger qu'elles représentent par rapport au projet d'urbanisation et des risques pour la sécurité des personnes. Cette donnée est provisoire dans l'attente du zonage réalisé par la DREAL pour le compte de la DGANL et qui sera soumise à des règles de restrictions pour son usage. Cette métadonnée ne propose pas de téléchargement de la donnée pour des raisons de sensibilité liée à la donnée.

-

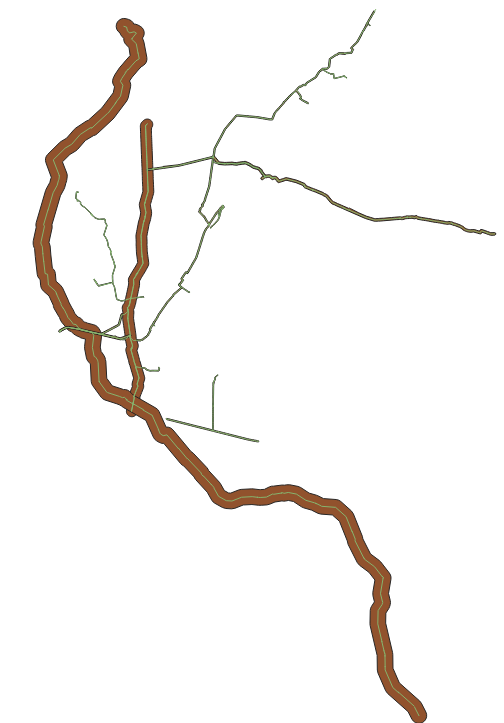

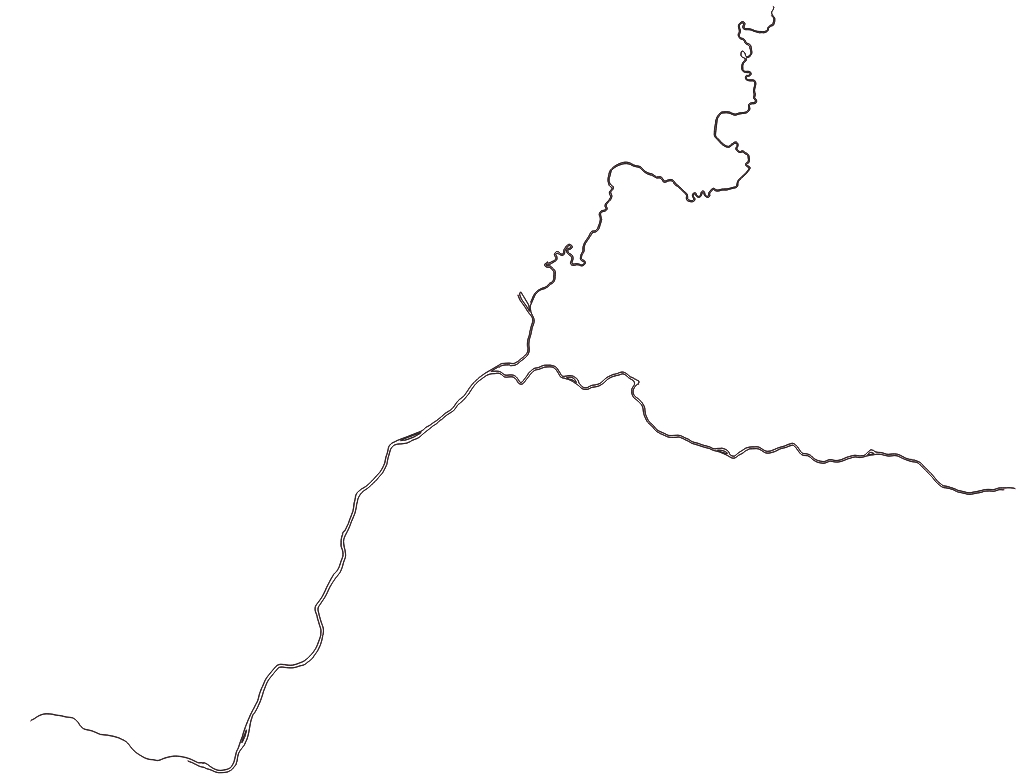

Servitudes d’utilité publique de halage et de marche pied sur les communes du Grand Compiégnois. Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, elles sont instituées, par un ou plusieurs actes, au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, ou de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général. La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont une mission régalienne de l'État qui doit les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique concernées sont celles définies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et leurs annexes. Servitude de marchepied : Les propriétés riveraines d'un cours d'eau ou d'un lac domanial sont grevées sur chaque rive d'une servitude de 3, 25 mètres, dite servitude de marchepied. Cette servitude interdit, dans cette bande de 3,25 mètres, aux propriétaires riverains de planter des arbres ou de se clore par des haies ou autrement. Servitude de halage : Servitude concernant les cours d'eau domaniaux où il existe une chemin de halage ou d'exploitation présentant un intérêt pour le service de la navigation. La servitude grève les propriétés dans un espace de 7,80 mètres de largeur le long des bords des-dits cours d'eau domaniaux, ainsi que sur les îles où il en est besoin. Les propriétaires riverains ne peuvent planter des arbres ni se clore par des haies ou autrement qu'à une distance de 9,75 mètres sur les bords où il existe un chemin de halage ou d'exploitation. Servitude à l'usage des pêcheurs : Il existe sur les terrains grevés des servitudes de marchepied et de halage, une servitude dite "à l'usage des pêcheurs". En effet, l'article L2131-2 du CGPPP dispose que «Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau ou d'un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l'usage du gestionnaire de ce cours d'eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons."En outre «Le long des canaux de navigation, les pêcheurs et les piétons peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la navigation". Sur décision de l'autorité administrative, le droit visé à l'alinéa précédent peut exceptionnellement être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels.

-

Les servitudes de catégorie T1 concernent les servitudes relatives aux voies ferrées. Il s'agit de servitudes concernant les propriétés riveraines des chemins de fer et instituées dans des zones définies par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer et par l'article 6 du décret du 30 octobre 1935 modifié portant création de servitudes de visibilité sur les voies publiques à savoir : Textes en vigueur : Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer - Titre Ier : mesures relatives à la conservation des chemins de fer (articles 1 à 11) ; Code de la voirie routière (créé par la loi n° 89-413 et le décret n° 89-631) et notamment les articles : -L. 123-6 et R.123-3 relatifs à l'alignement sur les routes nationales, -L. 114-1 à L. 114-6 relatifs aux servitudes de visibilité aux passages à niveau, -R. 131-1 et s. ainsi que R. 141-1 et suivants pour la mise en œuvre des plans de dégagement sur les routes départementales ou communales. Seules les servitudes de visibilité au croisement à niveau d’une voie publique et d’une voie ferrée font l'objet d'une procédure d'instauration spécifique, à savoir : •avant 1989, par arrêté préfectoral après avis du conseil municipal ou, s'il y a lieu, du conseil général •à partir de 1989, par arrêté préfectoral ou par délibération du conseil général ou du conseil municipal, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale. Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, elles sont instituées, par un ou plusieurs actes, au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, ou de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général. La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont une mission régalienne de l'État qui doit les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique concernées sont celles définies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et leurs annexes.

-

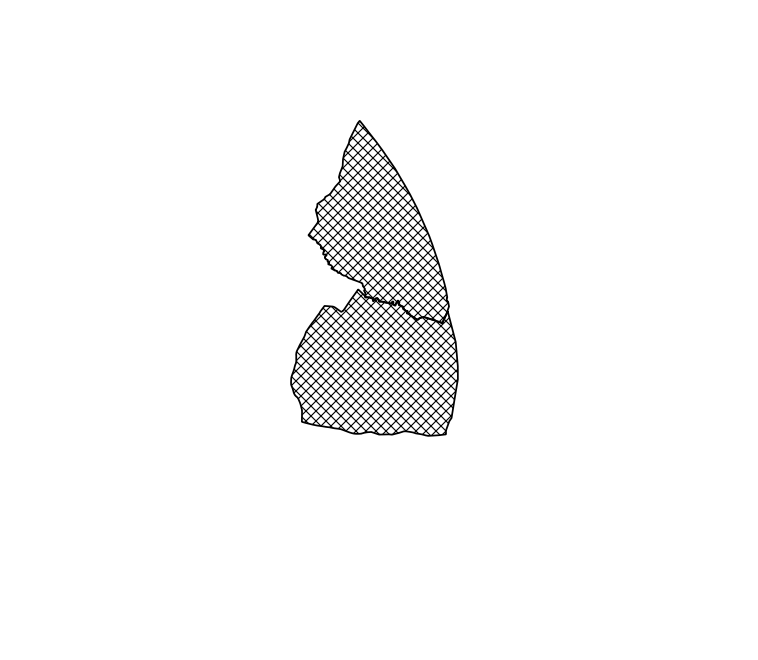

Les SUP de type T5, dites « servitudes aéronautiques de dégagement », sont créées afin d’assurer la sécurité de la circulation des aéronefs, à l'exclusion des servitudes radioélectriques. Elles sont définies : -par un plan de servitudes aéronautiques de dégagement (PSA) établi pour chaque aérodrome visé à l'article L.6350-1 1° et 2° du Code des transports (ancien R. 241-2 du Code de l’aviation civile), -ou par des mesures provisoires de sauvegarde qui peuvent être mises en œuvre en cas d'urgence, avant d'être reprises dans un PSA approuvé. Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, elles sont instituées, par un ou plusieurs actes, au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, ou de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général. La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont une mission régalienne de l'État qui doit les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique concernées sont celles définies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et leurs annexes.

-

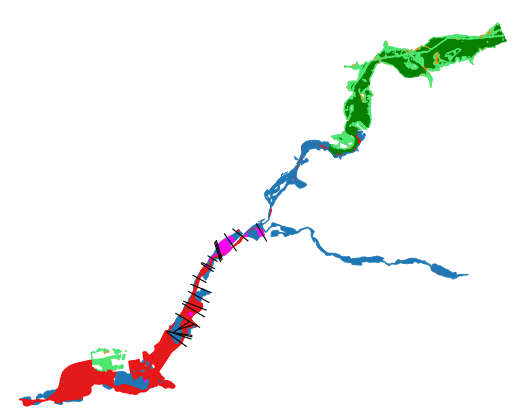

En application des articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement, les plans de prévention des risques naturels (PPRN) délimitent les zones exposées aux risques dans lesquelles les constructions, ouvrages, aménagements et exploitations sont interdites ou soumises à conditions; Les zonages réglementés des PPRN-PPRM constituent ainsi les générateurs (ainsi que les assiettes confondues avec les générateurs) des servitudes PM1. Cette ressource décrit les générateurs des servitudes PM1. Assemblage des générateurs des différents plans de prévention des risques inondations des rivières Oise et Aisne. Cet assemblage comprend : - le bief de Compiègne à Pont-Ste-Maxence approuvé le 29/11/196 ainsi que ces côtes de crue, - le secteur Oise-Aisne à l'amont de Compiègne (PRNi) approuvé le 01/10/1992 qui vaut servitude d'utilité publique, - le PPRi des communes du Noyonnais approuvé le 21/05/2007. Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, elles sont instituées, par un ou plusieurs actes, au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, ou de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général. La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont une mission régalienne de l'État qui doit les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique concernées sont celles définies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et leurs annexes.

-

Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, elles sont instituées, par un ou plusieurs actes, au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, ou de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général. La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont une mission régalienne de l'État qui doit les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique concernées sont celles définies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et leurs annexes. Il convient de distinguer plusieurs catégories de servitudes d'utilité publique relevant du code minier : - Les servitudes relatives à l’exploration et à l’exploitation des mines et des carrières (Fiche I6) instituées en application des articles L. 153-3 et suivants du code minier ; - Les servitudes d’utilité publique relatives à la sécurité et à la prévention des risques miniers applicables aux travaux miniers (Fiche I10) instituées en application de l’article L.174-5-1 du code minier ; - Les servitudes d’utilité publique relatives à la sécurité et à la prévention des risques pour les stockages souterrains de gaz naturel, d’hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, d’hydrogène ou de produits chimiques à destination industrielle ou énergétique (Fiche I7) instituées en application de l’article L. 264-1 code minier.

Catalogue des ressources

Catalogue des ressources