Communauté de Communes des Deux Vallées

Type of resources

Topics

Keywords

Contact for the resource

Provided by

Years

Representation types

Update frequencies

status

-

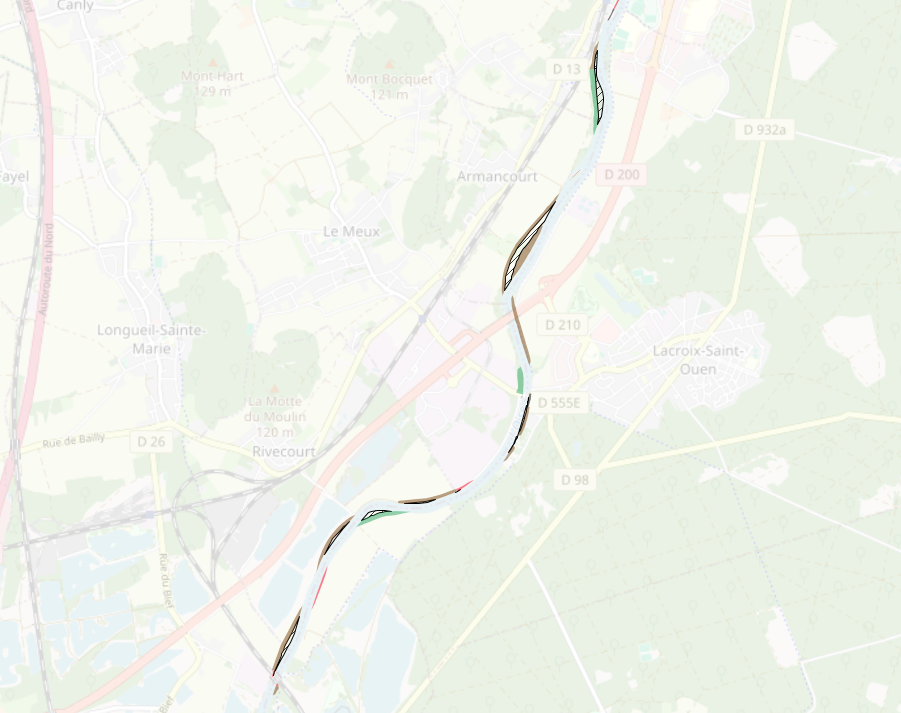

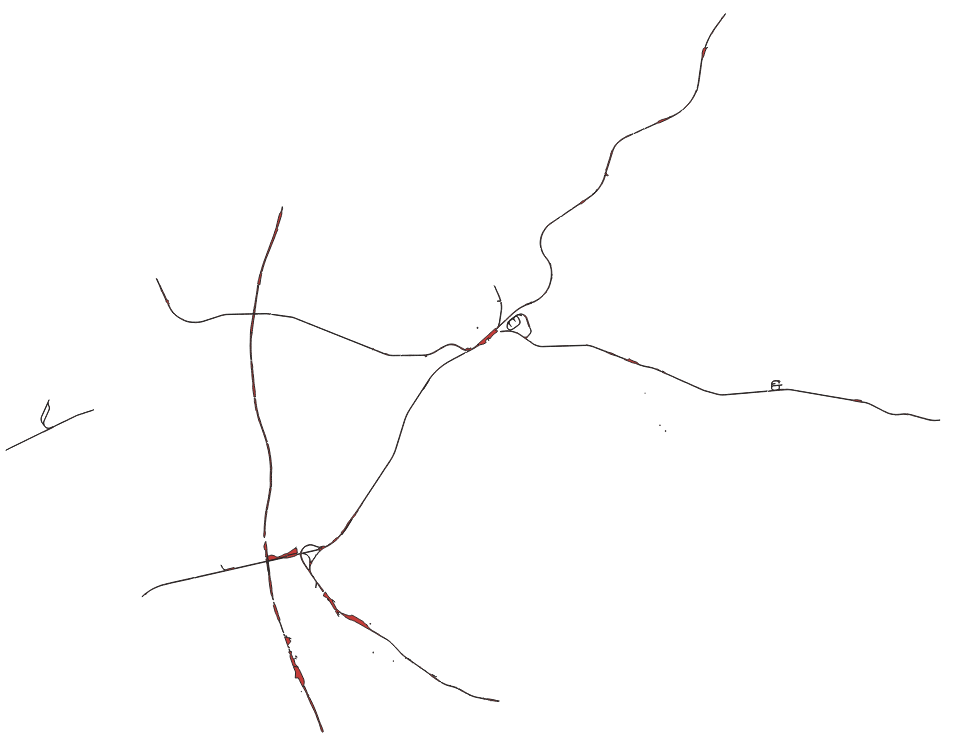

Le projet de Mise Au Gabarit Européen de l’Oise (MAGEO) entre Compiègne et Creil est porté par Voies navigables de France en tant que maître d’ouvrage. Ce projet a pour objectif de garantir un mouillage de 4 mètres (contre 3 mètres aujourd’hui) entre Compiègne et Creil, afin d’accueillir des convois gabarit européen Vb transportant jusqu’à 4 400 tonnes de marchandises. Ce projet se situe au débouché sud du canal Seine-Nord Europe, maillon central de la liaison fluviale Seine-Escaut. Il s’étend sur 42 kilomètres de linéaire, depuis le pont SNCF de Compiègne jusqu’à l’écluse de Creil, et traverse 22 communes dans le département de l’Oise. Cette ressource contient les différents secteurs de travaux sur les berges.

-

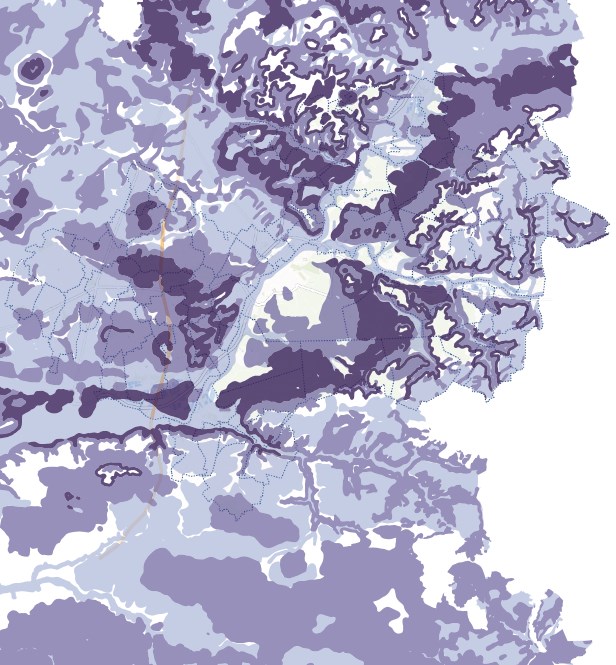

Cartographie des zones à risque liées aux retraits et gonflements des sols argileux, avec une classification par niveau d'aléa : faible, moyen et fort

-

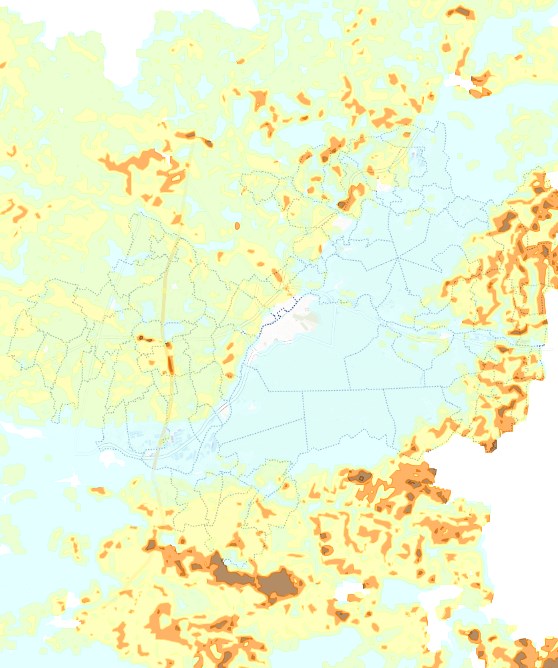

Cartographie des zones à risque liées aux coulées de boue, avec une classification par niveau d’aléa : faible à nul, faible, moyen, fort et très fort.

-

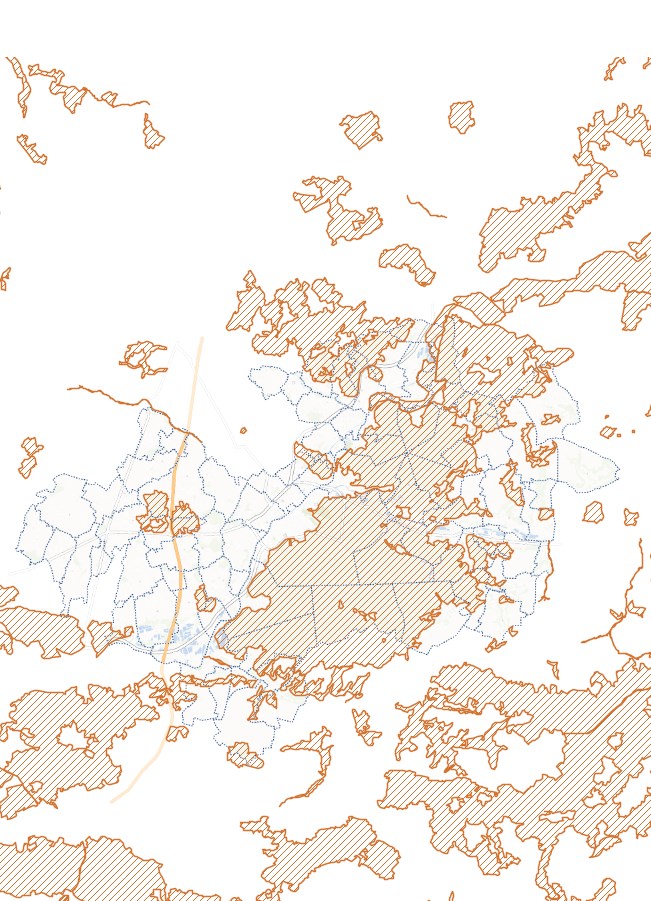

Inventaire des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type 2, visant à localiser et décrire les zones particulièrement intéressantes sur le plan écologique, faunistique et/ou floristique. Les zones de type 2 concernent des ensembles naturels homogènes dont la richesse écologique est remarquable. Elles sont souvent de taille importante et peuvent intégrer 1 ou plusieurs zones ZNIEFF de type 1.

-

Inventaire des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type 1, visant à localiser et décrire les zones particulièrement intéressantes sur le plan écologique, faunistique et/ou floristique. Les zones de type 1 concernent des zones, souvent de petite taille, de grand intérêt biologique ou écologique, abritant des espèces animales ou végétales patrimoniales clairement identifiées.

-

Les servitudes de catégorie T1 concernent les servitudes relatives aux voies ferrées. Il s'agit de servitudes concernant les propriétés riveraines des chemins de fer et instituées dans des zones définies par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer et par l'article 6 du décret du 30 octobre 1935 modifié portant création de servitudes de visibilité sur les voies publiques à savoir : Textes en vigueur : Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer - Titre Ier : mesures relatives à la conservation des chemins de fer (articles 1 à 11) ; Code de la voirie routière (créé par la loi n° 89-413 et le décret n° 89-631) et notamment les articles : -L. 123-6 et R.123-3 relatifs à l'alignement sur les routes nationales, -L. 114-1 à L. 114-6 relatifs aux servitudes de visibilité aux passages à niveau, -R. 131-1 et s. ainsi que R. 141-1 et suivants pour la mise en œuvre des plans de dégagement sur les routes départementales ou communales. Seules les servitudes de visibilité au croisement à niveau d’une voie publique et d’une voie ferrée font l'objet d'une procédure d'instauration spécifique, à savoir : •avant 1989, par arrêté préfectoral après avis du conseil municipal ou, s'il y a lieu, du conseil général •à partir de 1989, par arrêté préfectoral ou par délibération du conseil général ou du conseil municipal, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale. Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, elles sont instituées, par un ou plusieurs actes, au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, ou de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général. La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont une mission régalienne de l'État qui doit les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique concernées sont celles définies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et leurs annexes.

-

Les espaces naturels sensibles (ENS) visent à préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux et habitats naturels et les champs naturels d’expansion des crues. Créés par le département, ils permettent à celui-ci d’élaborer et de mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public de ces espaces naturels. Pour répondre aux enjeux paysagers, écologiques et de prévention des risques d’inondation repérés sur ces espaces, le département peut en particulier -sous certaines conditions prévues par le code de l’urbanisme : - créer des zones de préemption et mettre en place un droit de préemption sur les ENS (DPENS), - instituer une part départementale de la taxe d’aménagement (TA) pour le financement des ENS, et appliquer le régime des espaces boisés classés (EBC) en l’absence de plan local d’urbanisme (PLU, PLUi) pour préserver les bois, forêts et parcs en ENS.

-

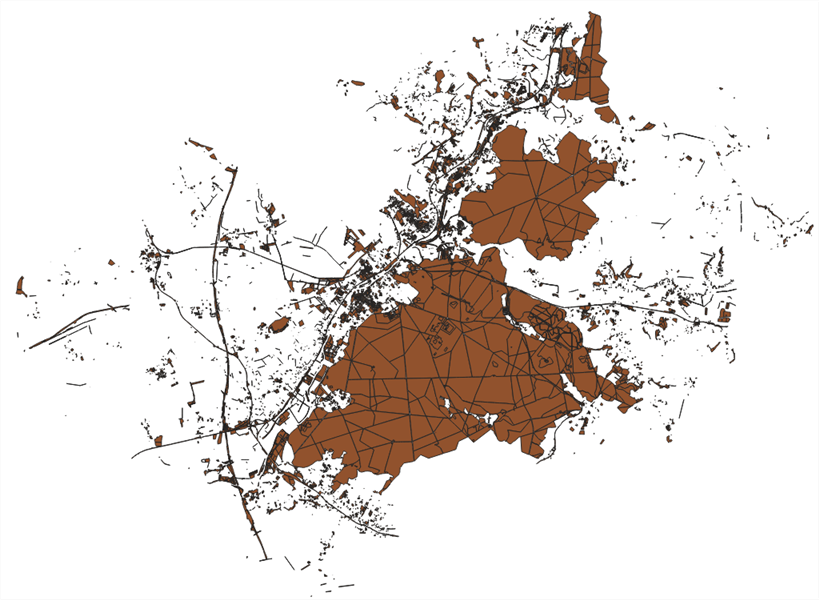

Ensemble des parcelles foncières dont un organisme institutionnel est au moins un des propriétaires quelque soit son rôle.

-

Localisation des assiettes des sites naturels inscrits et classés sur les communes du Grand Compiégnois. Les servitudes d'utilité publique (SUP) de type AC2 découlent de l'inscription ou du classement des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. Les assiettes sont définies par des plans de délimitation annexés à la décision d'inscription ou de classement. Les actes instituant cette SUP sont soit un arrêté ministériel pour l'inscription, soit un arrêté du ministre chargé des sites ou un décret en Conseil d’État pour le classement. Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, elles sont instituées, par un ou plusieurs actes, au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, ou de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général. La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont une mission régalienne de l'État qui doit les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique concernées sont celles définies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et leurs annexes.

-

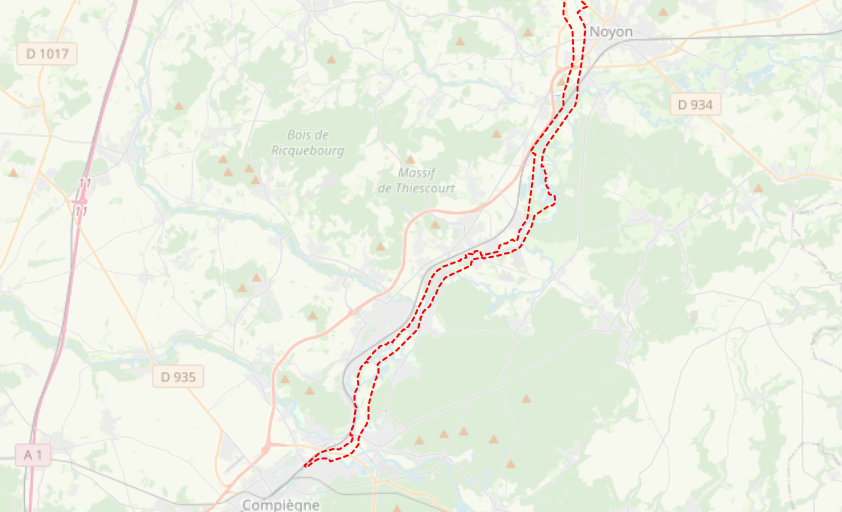

Périmètre de la déclaration d'utilité publique (DUP) du Canal Seine Nord Europe (CSNE) qui reliera l’Oise au canal Dunkerque-Escaut, de Compiègne à Aubencheul-au-Bac (près de Cambrai). Ce canal à grand gabarit européen permettra d'accueillir des bateaux d’une longueur allant jusque 185 mètres et jusque 11,40 mètres de large, pouvant contenir 4 400 tonnes de marchandises, soit l'équivalent de 220 camions.

Catalogue des ressources

Catalogue des ressources