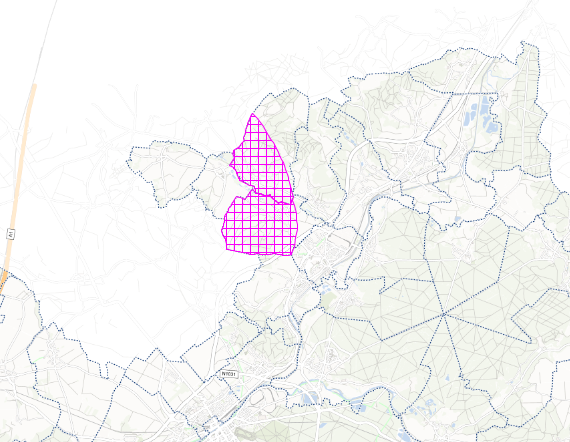

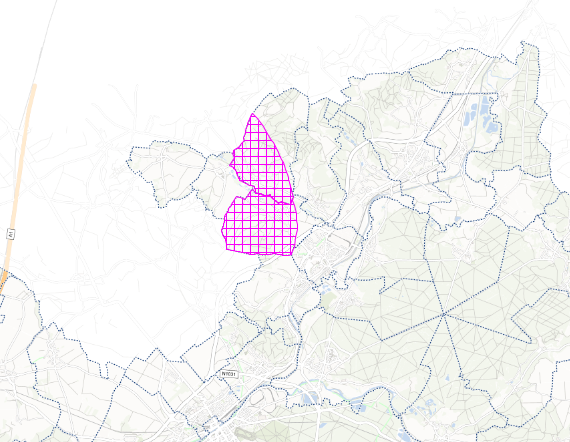

Servitude d’utilité publique de catégorie I3 - Transport de Gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques sur les communes du Grand Compiégnois

Retour à la recherche Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, elles sont instituées, par un ou plusieurs actes, au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, ou de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général.

La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont une mission régalienne de l'État qui doit les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique concernées sont celles définies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et leurs annexes.

Il s’agit ici de la servitude relative au transport de gaz naturel énumérée à l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, ainsi qu'à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, et plus particulièrement :

- de la servitude d'abattage d'arbres dont le titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel peut faire usage lors de la pose de canalisations ,

- et de la servitude de passage permettant d'établir à demeure des canalisations souterraines sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes.

Ces servitudes s'entendent sans dépossession de propriété : le propriétaire conserve le droit de démolir, réparer, surélever, de clore ou de bâtir, sous réserve de prévenir le concessionnaire un mois avant de démarrer les travaux.

L'arrêté préfectoral du 12 février 2018 institut cette servitude autour des canalisations de transport de gaz naturel de GRTgaz sur le département de l'Oise en lien avec le danger qu'elles représentent par rapport au projet d'urbanisation et des risques pour la sécurité des personnes.

Cette métadonnée ne propose pas de téléchargement de la donnée pour des raisons de sensibilité liée à la donnée.

Provenance

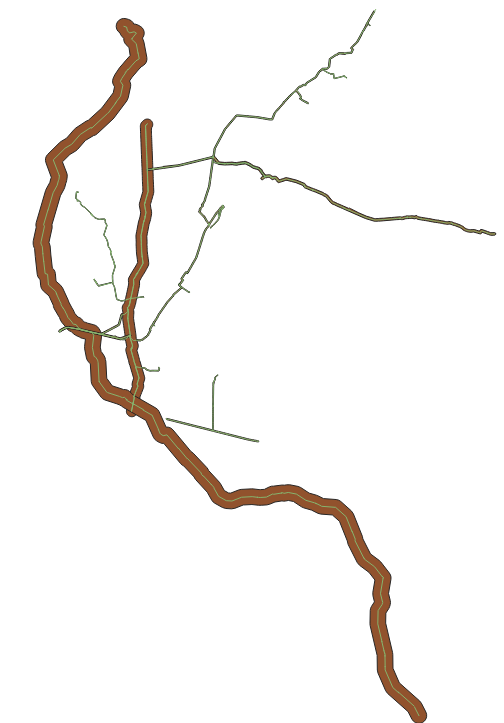

Le Service de l'Information Géographique de l'Agglomération de la Région de Compiègne s'est appuyé sur le tracé des canalisations de gaz concerné par la servitude i3, et nommé "générateur", issu d'un format SIG de classe C en précision. Ces tracés ont été croisés avec les cartes de GRTgaz fournit dans les PAC des PLU afin d'en simplifier leur compréhension (suppression des objets linéaires représentant les postes de distribution, fusion de canalisations par leurs diamètres et pressions identiques, ...).

La distance des zones d'effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport exploitées par la société GRTgaz, et nommées "assiette", sont définies :

- soit dans le tableau de synthèse des distances d'effets sur le scénario de rupture de canalisation enterrée avec inflammation (tableau joint au courrier de GRTgaz dans le PAC des PLU),

- soit indiquée dans les arrêtés préfectoraux par commune si ils existent.

Ces zones correspondent à la valeur indiquée dans la zone d'effets létaux (PEL) et définies par croisement entre le diamètre de la canalisations (DN) et sa pression en bar. Cette zone est retenue comme la zone dans laquelle tous projets d'aménagement doit être soumis à l'avis du transporteur selon l'arrêté préfectorale du 12 février 2018 (SUP1).

Particularités :

- si le DN est inférieur ou égal à 150, c'est la distance IRE qui est retenue et non PEL

- si la pression n'est pas indiquée dans le tableau, il faut tenir compte de la distance pour la pression supérieure (ex : pour une canalisation de 60bar, il faut croiser le DN avec la pression à 67.7bar).

- afin de prendre en compte la précision du générateur en classe C, le tampon généré autour de la canalisation a été augmenté de 5 mètres par rapport à la zone SUP1 déduite.

Le standard CNIG2016 a été respecté pour la numérisation du "générateur" avec l'ajout de 3 attributs optionnels. Le fait de déterminer une zone d'effets pour la prise en compte de la servitude a généré une modification de la classe d'objets géométrie, préconisée dans le standard CNIG2016 pour la numérisation des "assiettes", passant d'une polyligne à un multipolygone. Les attributs optionnels des "générateurs" ont été ajoutés également à la donnée "assiette". Les attributs sont explicités dans les dictionnaires des données joints à cette fiche.

Le gestionnaire a téléversé récemment la servitude sur le GéoPortail de l'Urbanisme mais celle-ci n'est pas téléchargeable et visible uniquement à une petite échelle. Les données ont donc été reconstruites à partir des informations (cartographies) présentes dans les documents d'urbanisme.

Jeux de données similaires

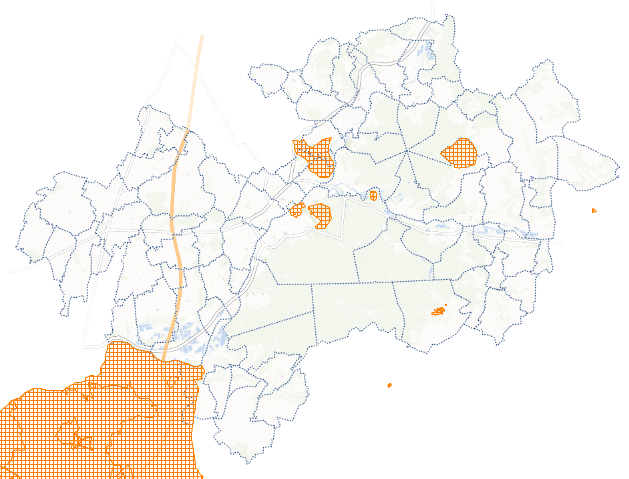

Servitude d’utilité publique de catégorie I7 - Protections des stockages souterrains (gaz naturel, hydrocarbures, etc.) sur les communes du Grand Compiégnois Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, elles sont instituées, par un ou plusieurs actes, au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, ou de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général.

La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont une mission régalienne de l'État qui doit les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique concernées sont celles définies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et leurs annexes.

Il convient de distinguer plusieurs catégories de servitudes d'utilité publique relevant du code minier :

- Les servitudes relatives à l’exploration et à l’exploitation des mines et des carrières (Fiche I6) instituées en application des articles L. 153-3 et suivants du code minier ;

- Les servitudes d’utilité publique relatives à la sécurité et à la prévention des risques miniers applicables aux travaux miniers (Fiche I10) instituées en application de l’article L.174-5-1 du code minier ;

- Les servitudes d’utilité publique relatives à la sécurité et à la prévention des risques pour les stockages souterrains de gaz naturel, d’hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, d’hydrogène ou de produits chimiques à destination industrielle ou énergétique (Fiche I7) instituées en application de l’article L. 264-1 code minier.

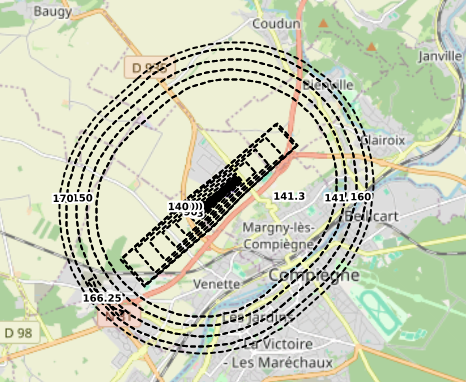

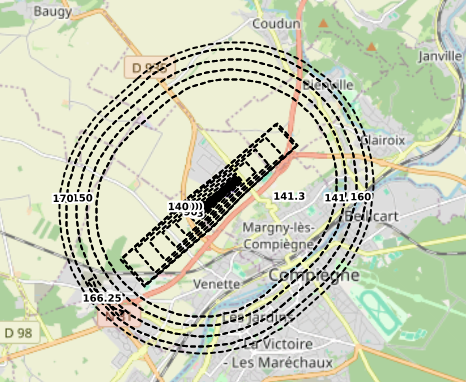

Servitude d’utilité publique de catégorie T5 - Servitude aéronautique de dégagement sur les communes du Grand Compiégnois Les SUP de type T5, dites « servitudes aéronautiques de dégagement », sont créées afin d’assurer la sécurité de la circulation des aéronefs, à l'exclusion des servitudes radioélectriques. Elles sont définies :

-par un plan de servitudes aéronautiques de dégagement (PSA) établi pour chaque aérodrome visé à l'article L.6350-1 1° et 2° du Code des transports (ancien R. 241-2 du Code de l’aviation civile),

-ou par des mesures provisoires de sauvegarde qui peuvent être mises en œuvre en cas d'urgence, avant d'être reprises dans un PSA approuvé.

Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, elles sont instituées, par un ou plusieurs actes, au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, ou de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général.

La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont une mission régalienne de l'État qui doit les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique concernées sont celles définies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et leurs annexes.

Cette ressource contient :

- l'emprise de l'assiette globale (zone de dégagement) liée à la servitude de l'aérodrome de Margny-lès-Compiègne,

- le détail de l'assiette (objet linéaire) correspondant à l'ensemble des zones de dégagement avec les altitudes en NGF,

- le générateur correspondant à la piste de l'aérodrome.

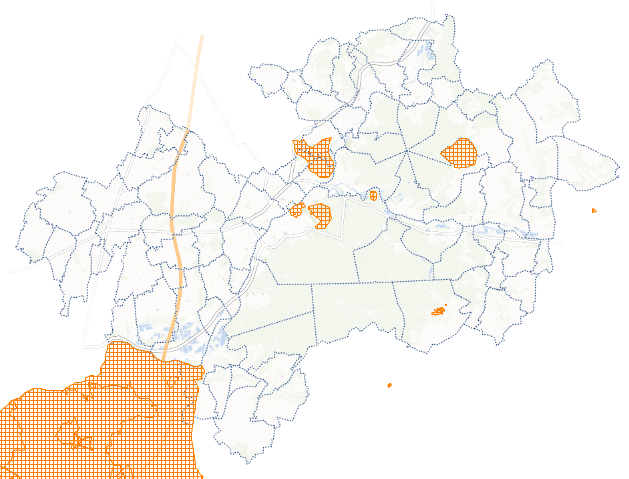

Servitude d'utilité publique AC2 - Sites naturels inscrits et classés sur la Région Hauts-de-France Localisation des assiettes des sites naturels inscrits et classés sur les communes du Grand Compiégnois.

Les servitudes d'utilité publique (SUP) de type AC2 découlent de l'inscription ou du classement des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.

Les assiettes sont définies par des plans de délimitation annexés à la décision d'inscription ou de classement. Les actes instituant cette SUP sont soit un arrêté ministériel pour l'inscription, soit un arrêté du ministre chargé des sites ou un décret en Conseil d’État pour le classement.

Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, elles sont instituées, par un ou plusieurs actes, au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, ou de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général.

La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont une mission régalienne de l'État qui doit les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique concernées sont celles définies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et leurs annexes.