959 résultats

Localisation des générateurs et des assiettes (périmètres de 500m) des monuments historiques classés ou inscrits sur le département de l'Oise. Un assemblage de données a été réalisé en particulier sur les communes du Grand Compiégnois. Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, elles sont instituées, par un ou plusieurs actes, au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, ou de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général. La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont une mission régalienne de l'État qui doit les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique concernées sont celles définies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et leurs annexes.

Inventaire des éléments du patrimoine bâti vernaculaire sur la commune de Compiègne établit en 2009 et annexé au PLU de Compiègne en mai 2009

Inventaire du patrimoine architectural, urbain et paysager sur le territoire de la Communauté de Communes des Lisières de l'Oise

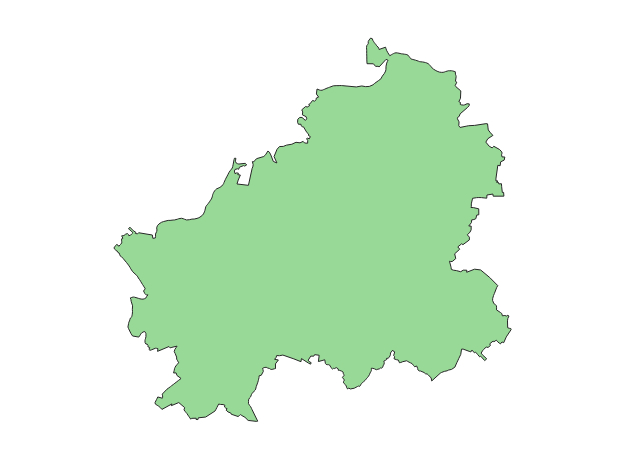

Limite territoriale du PNR Oise-Pays de France

Délimitation des procédures d'aménagement sur le territoire de la Communes de la Plaine d'Estrées correspondant à des ZAC approuvées. Malgré une mise régulière, les données proposées reflètent qu'un instant T du territoire en terme de procédure.

La loi du 2 mai 1930 organise la protection des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. Elle comprend 2 niveaux de servitudes : - Les sites classés dont la valeur patrimoniale justifie une politique rigoureuse de préservation. Toute modification de leur aspect nécessite une autorisation préalable du Ministre de l’Écologie, ou du Préfet de Département après avis de la DREAL, de l’Architecte des Bâtiments de France et, le plus souvent de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites. - Les sites inscrits dont le maintien de la qualité appelle une certaine surveillance. Les travaux y sont soumis à l’examen de l’Architecte des Bâtiments de France qui dispose d’un avis simple sauf pour les permis de démolir où l’avis est conforme. De la compétence du Ministère de l’Écologie, les dossiers de proposition de classement ou d’inscription sont élaborés par la DREAL sous l’égide du Préfet de Département. Limitée à l’origine à des sites ponctuels tels que cascades et rochers, arbres monumentaux, chapelles, sources et cavernes, l’application de la loi du 2 mai 1930 s’est étendue à de vastes espaces formant un ensemble cohérent sur le plan paysager tels que villages, forêts, vallées, gorges et massifs montagneux. Cette ressource est utilisée également comme servitude AC2 (sites inscrits et classés).

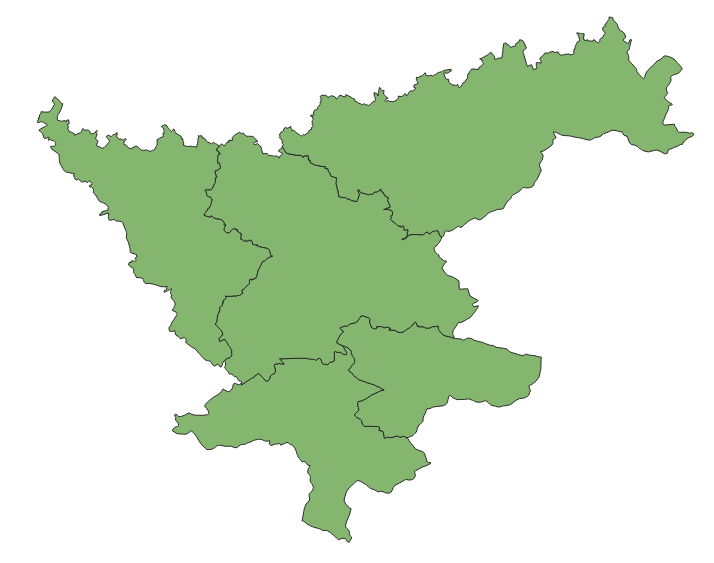

Assemblage des périmètres des bassins versants des schémas d'aménagement et de gestion de l'eau (SAGE) sur les communes du Grand Compiègnois à savoir : - SAGE Oise-Moyenne - SAGE Oise-Aronde - SAGE Automne - SAGE de la Nonette - SAGE de la Brêche Outil de planification qui fixe les objectifs et les règles de gestion locale de l’eau pour un périmètre hydrographique cohérent. Le SAGE est élaboré et mis en œuvre par les acteurs locaux (élus, usagers, associations, représentants de l’État…) réunis au sein de la commission locale de l’eau (CLE). Il établit un projet pour une gestion concertée et collective de l’eau. Il a une valeur réglementaire, cette procédure est encadrée par l’État puisque ce sont les arrêtés préfectoraux qui délimitent le périmètre, constituent la composition de la CLE et approuvent le SAGE.

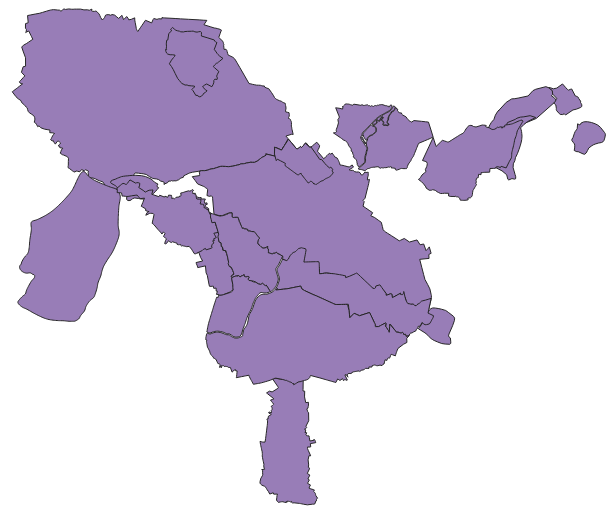

Délimitation des grands ensembles naturels sensibles sur le département de l'Oise.

Les espaces naturels sensibles (ENS) visent à préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux et habitats naturels et les champs naturels d’expansion des crues. Créés par le département, ils permettent à celui-ci d’élaborer et de mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public de ces espaces naturels. Pour répondre aux enjeux paysagers, écologiques et de prévention des risques d’inondation repérés sur ces espaces, le département peut en particulier -sous certaines conditions prévues par le code de l’urbanisme : - créer des zones de préemption et mettre en place un droit de préemption sur les ENS (DPENS), - instituer une part départementale de la taxe d’aménagement (TA) pour le financement des ENS, et appliquer le régime des espaces boisés classés (EBC) en l’absence de plan local d’urbanisme (PLU, PLUi) pour préserver les bois, forêts et parcs en ENS.

L'aire d’alimentation du captage (AAC) est définie sur des bases hydrologiques ou hydrogéologiques. Elle correspond aux surfaces sur lesquelles l’eau qui s’infiltre ou ruisselle participe à l’alimentation de la ressource en eau dans laquelle se fait le prélèvement. Ainsi, l’AAC correspond : - pour un ouvrage de prélèvement destiné à l'eau potable en eau superficielle : au sous-bassin versant situé en amont de la ou des prises d’eau éventuellement complété par la surface concernée par l'apport d'eau souterraine externe à ce bassin versant (ex: nappe de socle ou nappe d'accompagnement des cours d'eau), - pour un ouvrage de prélèvement destiné à l'eau potable en eau souterraine : au bassin d’alimentation du ou des points d'eau (lieu des points de la surface du sol qui contribuent à l’alimentation du captage). Les notions d’« aire d’alimentation » et de « bassin d’alimentation » de captages (AAC, BAC) sont ici considérées comme synonymes. Ce jeu de données correspond aux périmètres administratifs des AAC et aux périmètres des sous-secteurs des aires de Baugy et des Hospices.