825 résultats

Photographie aérienne 2024 sur la commune d'Attichy

Orthophotoplan 2024 sur le territoire de la commune d'Attichy.

Photographie aérienne 2024 sur la commune de Rivecourt

Orthophotoplan 2024 sur le territoire de la commune de Rivecourt.

Photographie aérienne 2024 sur la commune de Rémy

Orthophotoplan 2024 sur le territoire de la commune de Rémy.

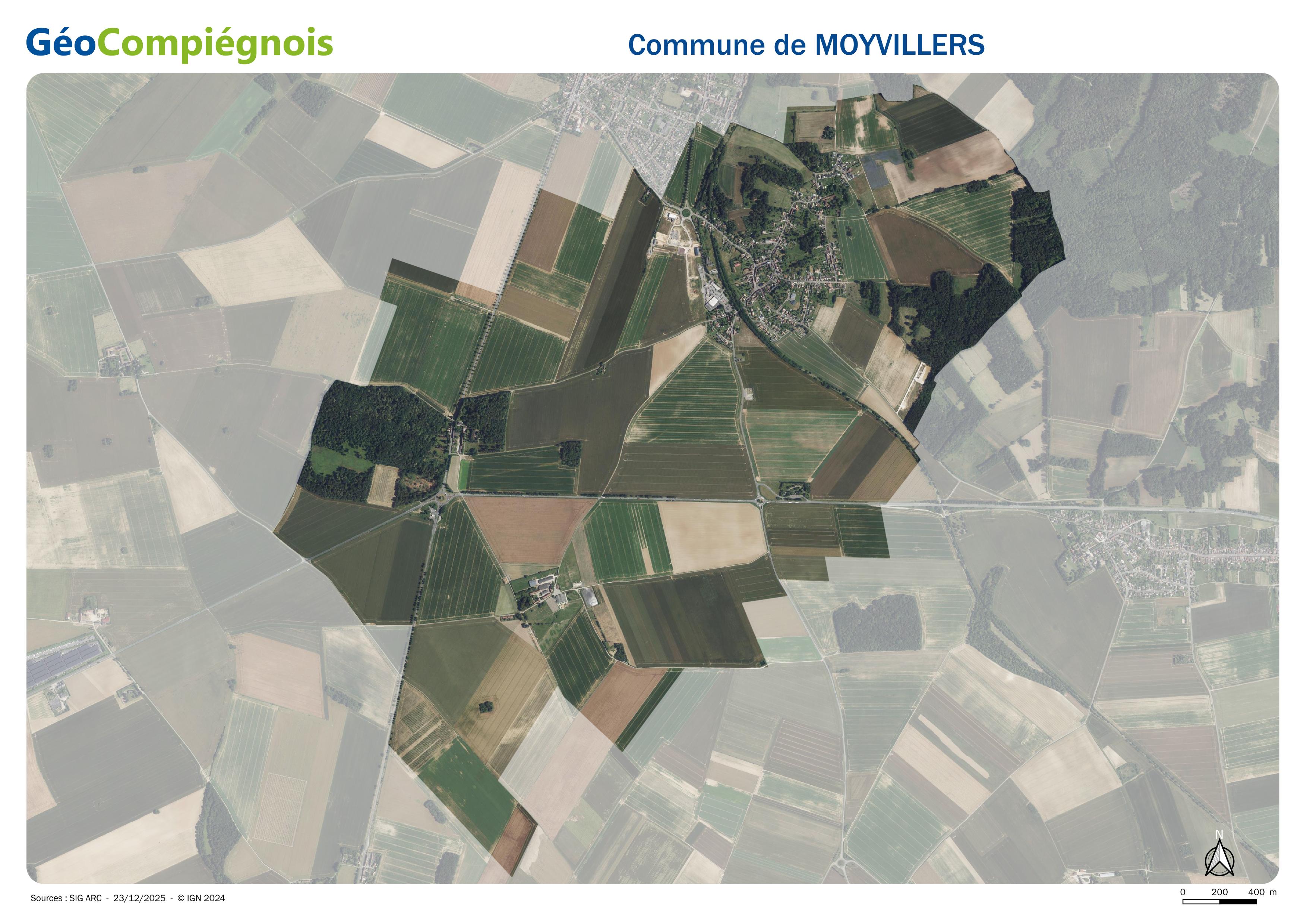

Photographie aérienne 2024 sur la commune de Moyvillers

Orthophotoplan 2024 sur le territoire de la commune de Moyvillers.

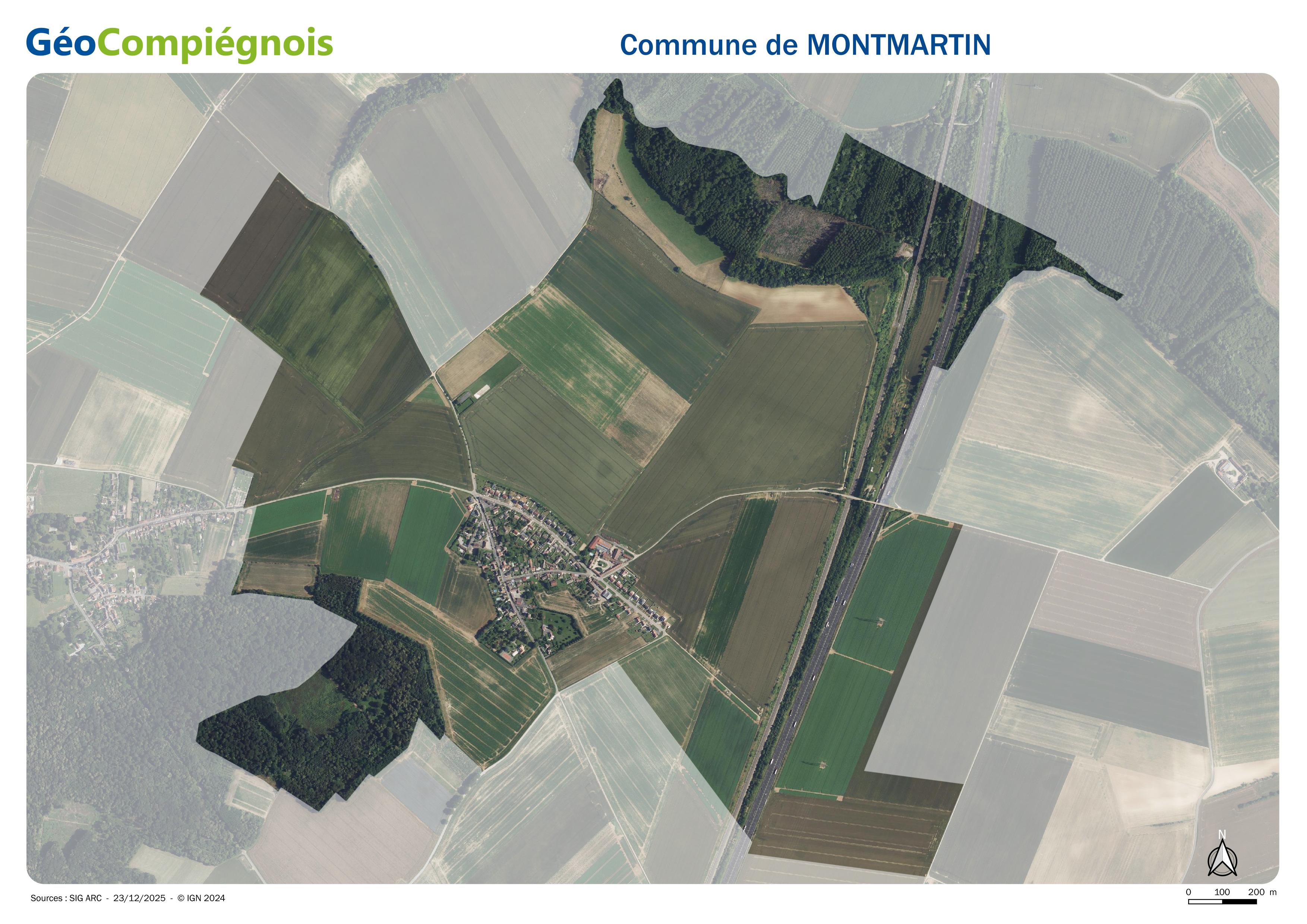

Photographie aérienne 2024 sur la commune de Montmartin

Orthophotoplan 2024 sur le territoire de la commune de Montmartin.

Photographie aérienne 2024 sur la commune de Longueil-Sainte-Marie

Orthophotoplan 2024 sur le territoire de la commune de Longueil-Sainte-Marie.

Photographie aérienne 2024 sur la commune de Houdancourt

Orthophotoplan 2024 sur le territoire de la commune de Houdancourt.

Photographie aérienne 2024 sur la commune de Grandfresnoy

Orthophotoplan 2024 sur le territoire de la commune de Grandfresnoy.

Photographie aérienne 2024 sur la commune de Hémévillers

Orthophotoplan 2024 sur le territoire de la commune de Hémévillers.

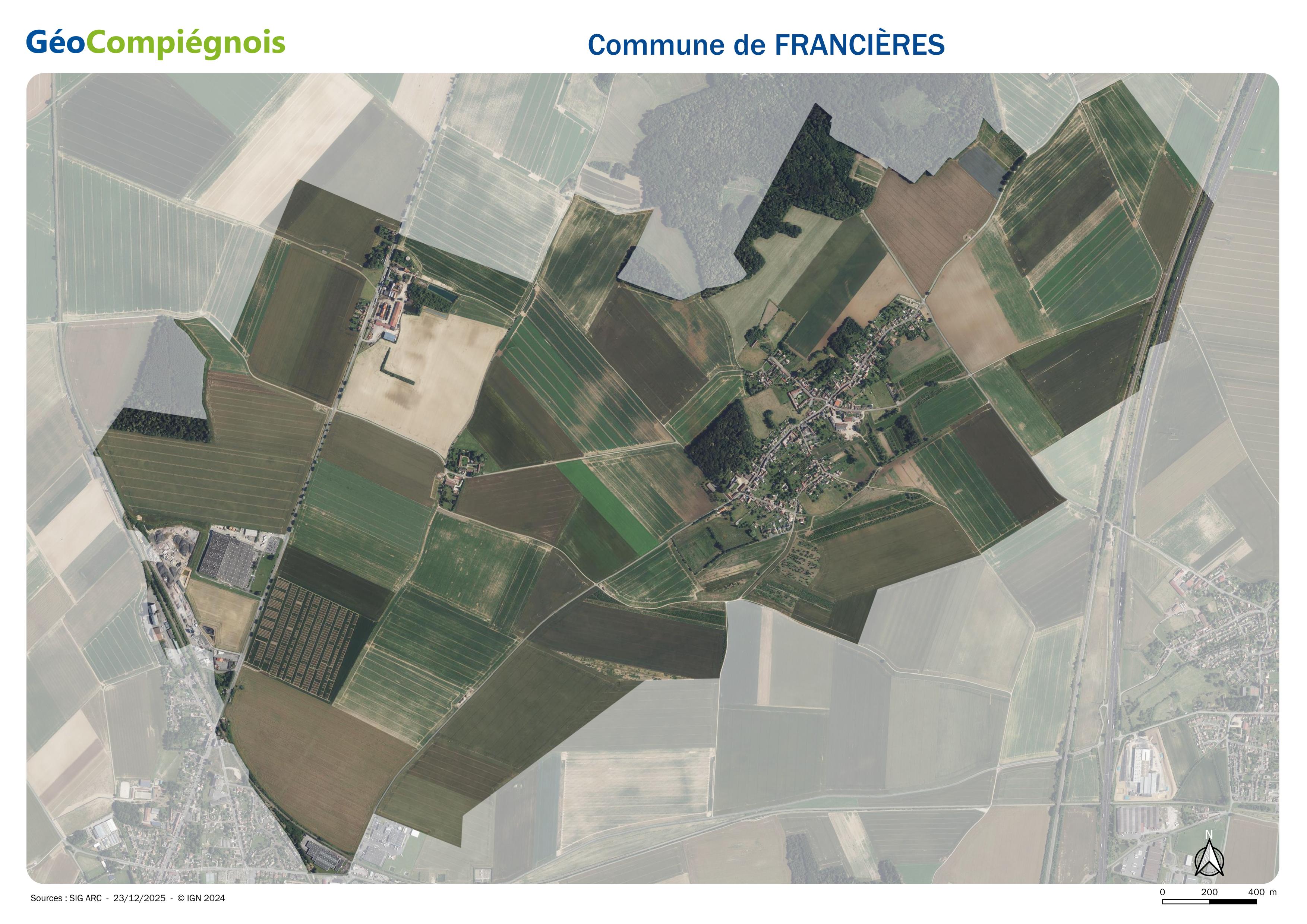

Photographie aérienne 2024 sur la commune de Francières

Orthophotoplan 2024 sur le territoire de la commune de Francières.